研究室で主として取り組んでいるテーマ

(1)セメント材料、エコマテリアル

セメント水和、混和材の反応機構、高炉スラグ微粉末、フライアッシュ、その他副産物、再生骨材等

(2)コンクリートの耐久性

塩分浸透、中性化、鉄筋腐食 など

(3)施工支援

養生の影響度、強度発現、表層コンクリート品質、かぶりコンクリート など

(4)耐久性メカニズム

空隙構造、遷移帯 など

(5)構造物のメンテナンス

実構造物の調査 など

(6)その他

----------------------------------

2018年度

研究室で取り組んでいる研究

【材料】

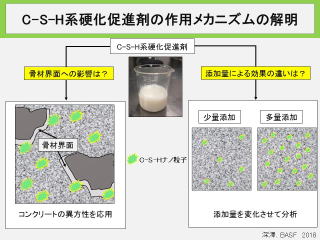

□C-S-H系硬化促進剤の作用機構の解明

(B4 深澤、BASF)

●添加量により遷移帯改質とマトリックス改質の二つのメカニズムが存在すると考え、コンクリートによる定量化とメカニズム解明を行う。 |

研究成果はこちら |

【材料】

□塩分吸着材を用いたコンクリートの特性と塩分促進試験の評価

(B4 秋元、D2(デンカ)伊藤)

●塩分吸着剤を用いたコンクリートは、塩分固定化能が認められるが、試験方法によってはその差が認められない。吸着のメカニズムを含め、固定化について整理する。 |

研究成果はこちら |

【材料】

□廃ガラスから製造した細骨材を用いたコンクリートの諸特性

(B4 小笠原、藤野興業)

●廃ガラスは年間大量に発生する。そこから製造した骨材はASRの可能性を持つ一方、どのようなコンクリート特性になるか不明である。ここではコンクリートを製造しその特性を整理するとともに、ASR抑制について考察する。 |

研究成果はこちら |

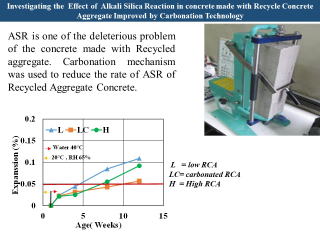

【再生材料・耐久性】

□ASRを起こした再生骨材の再ASR挙動とその対策

(M2 AA、東京テクノ)

●再生骨材の利用の弊害の一つにASRの危険性がある。そこでASRを起こしたコンクリートから得た再生骨材の再ASR挙動とその対策技術を検討する。 |

研究成果はこちら |

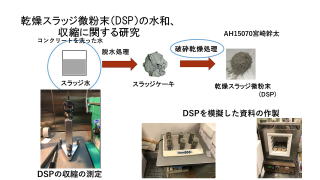

【再生材料】

□再生セメントの物質移動抵抗性の解明

(B4 宮崎、三和石産)

●再生セメントを用いる場合、水和していないセメントと、空隙特性や物質移動抵抗性が異なる。そのメカニズムを検証する。 |

研究成果はこちら |

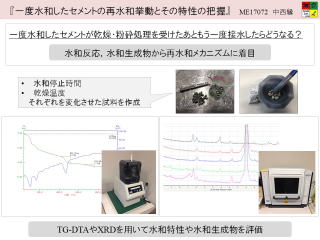

【水和】

□一度水和したセメントの再水和挙動

(M2 中西)

●セメントは風化やリサイクルなどで一度水和している場合の再水和挙動はあまり理解されていない。水和物や得られる空隙構造から一度水和したセメントの理解を深める。 |

|

【耐久性照査】

□設計仕様書の相違による耐久性照査手法がコンクリート材料設計に与える影響

(B4 澁谷)

●土木、建築においては材料設計時に耐久性照査を実施して要求性能を検討する。しかし対象とする構造物の管理者ごとにその手法は統一化されていない。今後の多種多様な材料を用いたコンクリートの製造を可能にするためにも、それぞれの仕様書の設計手法を横並びで比較し、その違いを整理する。 |

研究成果はこちら |

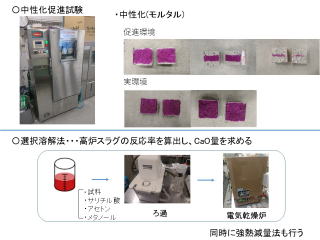

【耐久性】

□炭酸化促進と実環境の違いの分析

(B4 落合、後藤先生)

●炭酸化促進環境は、混合セメントにおいて著しく炭酸化を促進し、実環境を反映できていない。そのメカニズムを化学分析により検討する#やっぱりフライアッシュもやりたい。 |

研究成果はこちら |

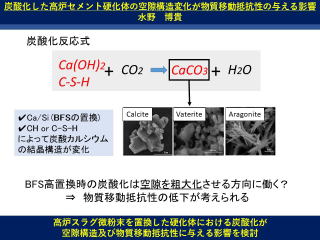

【耐久性】

□高炉スラグ微粉末高含有セメントの炭酸化による物質移動抵抗性の評価

(M2 水野、スラグセメント)

●高炉スラグ微粉末を高含有させたセメントは中性化抵抗性が低下する。その理由として水和物の崩壊と空隙構造の変化を伴うと想定される。炭酸化による物質移動抵抗性を定量的に評価する。 |

研究成果はこちら |

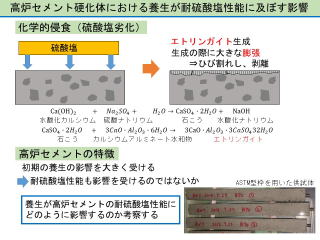

【耐久性】

□硫酸塩劣化に及ぼす養生の影響

(B4 澁谷、日鉄住金高炉セメント)

●養生はコンクリートの特性を大きく左右する。一方で、スラグ微粉末高含有では、硫酸塩に対する養生の影響が異なるとの報告もある。その再現性とメカニズムについて検証する。 |

|

【耐久性】

□プレパックドコンクリートの特性と副産骨材の利用の可能性 (B4 大塚、日鉄住金高炉セメント)

●プレパックトコンクリートは普通コンクリートに比べて耐久性が異なるのか、あまり検討されていない。その検討と再生骨材やバラストなどの副産骨材の有効利用の可能性を探る。 |

研究成果はこちら |

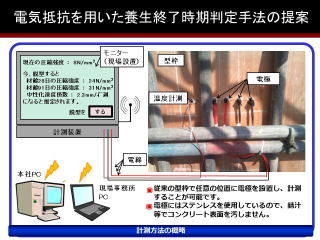

【施工】

□電気抵抗率を用いた養生終了判定手法の確立

(D3三坂)

●型枠内部のまだ固まらないコンクリートの電気抵抗を計測し、電気抵抗を用いた養生終了時期判定手法を提案する。 |

|

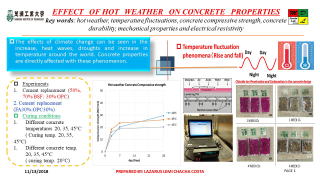

【施工】

□高温時に製造・打ち込まれたコンクリートの諸物性

(M2 ChaCha)

●夏場のコンクリート製造と施工は35℃を上限とされているが、昨今の気候変動からその上限を見直すケースが増えている。そこで35℃を超えるコンクリートの諸問題を定量的に整理する。 |

研究成果はこちら |

【施工】

□打継ぎ処理がコンクリートの一体性に与える性能

(B4 酒部、西武建設)

●打継ぎはコンクリート施工には欠かせない。しかしその処理はいつ、どの程度やるのが良いのか不明確である。処理時間や方法を検討し、上下コンクリートの一体性について議論する。 |

研究成果はこちら |

【品質管理】

□簡易な超音波測定装置による表層コンクリート評価の可能性

(B4 笹本、佐藤工業)

●簡易な超音波測定装置を用いて、表層コンクリートの品質や緻密性、物質移動抵抗性を評価できるか検証する。 |

研究成果はこちら |

【施工】

□トンネル二次覆工コンクリートの養生効果検討

□補修用ドローンの高度化

(担当:西武建設)

●実トンネルを利用して、いくつかの養生を試みてその効果を検証する大規模実験。

●開発中の補修用ドローンを更なる高度化に向けた検討を実施。

|

|

2017年度はこちら

2016年度はこちら

2015年度はこちら

2014年度はこちら

2013年度はこちら

2012年度はこちら

2011年度はこちら

2010年度はこちら

2009年度はこちら

|