研究室で主として取り組んでいるテーマ

(1)セメント材料、エコマテリアル

セメント水和、混和材の反応機構、高炉スラグ微粉末、フライアッシュ、その他副産物、再生骨材等

(2)コンクリートの耐久性

塩分浸透、中性化、鉄筋腐食 など

(3)施工支援

養生の影響度、強度発現、表層コンクリート品質、かぶりコンクリート など

(4)耐久性メカニズム

空隙構造、遷移帯 など

(5)構造物のメンテナンス

実構造物の調査 など

(6)その他

----------------------------------

2017年度

研究室で取り組んでいる研究

【材料】】

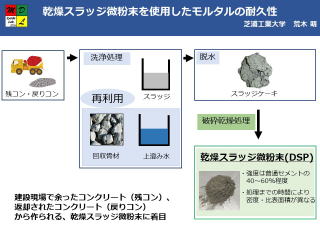

□乾燥スラッジ微粉末(DSP)の塩害抵抗性評価

(B4 荒木、三和石産)

●戻りコンから製造されるDSPは環境負荷低減材料としての特徴に対して、強度発現性が劣る。さらにアルミ系の水和物が少ないために塩害の抵抗性が心配となる。化学と物理的アプローチによりそのメカニズムに迫る。 |

研究成果 は こちら |

【材料】

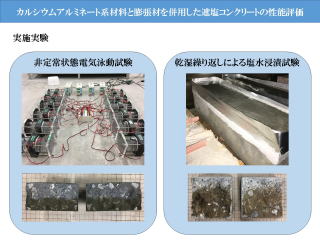

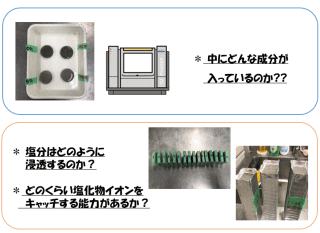

□塩分吸着材と膨張材の併用による高遮塩性コンクリートの開発

(B4 浴、デンカ伊藤)

●新材料である塩分吸着剤CA2と膨張材を併用し、ひび割れ抵抗性を高めた遮塩コンクリートの開発を試みる。どの程度の遮塩効果が認められるか、定量評価を行う。 |

研究成果 は こちら |

【材料】

□X-Seedを用いたコンクリートの遷移帯改質効果の実証

(B4 牛久保、BASF)

●硬化促進剤X-Seedは、従来のメカニズムと異なるC-S-H生成核として働くことで硬化促進される。このメカニズムを遷移帯改質にどの程度効果を発揮するか、定量的に明確にし、そのポンチ絵を描く。 |

研究成果 は こちら |

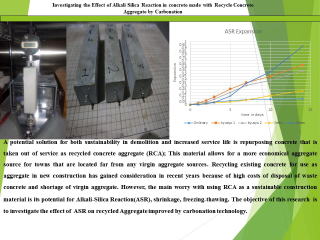

【再生骨材】

□ASR骨材を用いたコンクリートから得られる再生骨材を炭酸化改質した骨材を用いたコンクリートのASR抵抗性検証

(M1 AA、東京テクノ)

●炭酸化技術により遷移帯改質可能な再生骨材をすでに報告している。この技術を用いれば、ASRを発症した再生骨材も改質し、ASR抑制が可能になると考え、その検証を実施する。 |

File

|

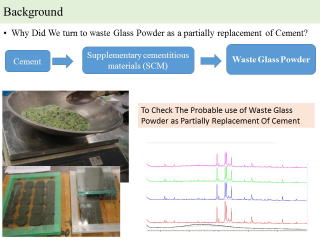

【材料】

□ガラス骨材製造時に発生するガラス粉末のポゾラン活性度と耐久性

(留学生Fatma、M1)

●ガラス骨材を製造する際に発生するガラス粉末をコンクリート用混和材として有効利用が可能なのかを調査。反応メカニズムとASRを代表とした耐久性性能の確認。最終的には有効利用方法の模索。 |

|

【収縮】

□高置換高炉セメントを用いたコンクリートの自己収縮特性の整理

(B4 蟻川、鐵鋼スラグ協会)

●環境負荷低減にむけて高炉スラグ微粉末を高置換したセメントの利用が望まれている。しかし、スラグの置換率が高くなると自己収縮が増大する可能性がある。その定量化とペースト、モルタル、コンクリートでの違いを明確にして、今後の利用に向けた検討を実施する。 |

研究成果 は こちら |

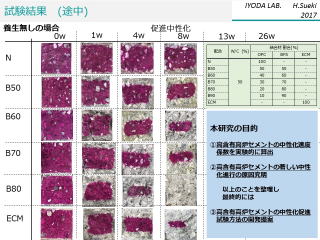

【耐久性】

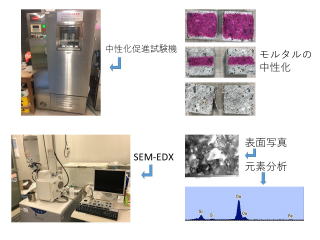

□高炉スラグが高含有したセメントの中性化速度を正しく評価する試験方法の開発

(M2 末木、鉄鋼スラグ協会・スラグセメントコンクリート研究会+科研費)

●高炉スラグを高含有したセメントは、環境負荷低減を考えた上で有効である。一方で中性化抵抗性が低下する。ただし、現在は高濃度の炭酸ガス環境における促進試験が実施されており、環境の正しい評価になっていない可能性が示唆される。そこで、中性化速度係数を求めるとともに正しく評価できる試験方法を開発する。 |

|

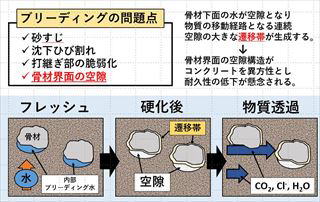

【耐久性】

□ブリーディングにより発生する材料分離が硬化体コンクリートの耐久性に与える影響

(M2 田篭、日鉄住金高炉セメント))

●ブリーディングの発生により上下における材料分離が発生する。その時、モルタルリッチになる箇所とそうでないところが存在する。ここでは、ブリーディングにより生じた骨材下面の遷移帯も含めた耐久性能に与える影響を定量的に評価する。 |

研究成果 は こちら |

【耐久性】

□異なるC―S―Hの組成が中性化の進行に与える影響

(B4 中村絢也、後藤先生)

●様々なセメントを用いると推定物も変わる。特にその7割りも占めるC―S―Hの組成は著しく大きな影響となる。高置換高炉セメントでは、その影響が中性化や塩害にも影響を与えると考える。そこで、いくつかの特異なセメントからその影響を調査する。 |

研究成果 は こちら 研究成果 は こちら |

【耐久性】

□高炉セメント硬化体における中性化と塩害の複合劣化の整理 (B4 平岡)

●高炉スラグ微粉末の置換率により中性化抵抗性は低下するが、塩分抵抗性は向上する。また、塩害が起こってからの中性化は濃縮現象などの報告があるが、中性化による空隙構造の変化が塩分浸透に与える影響は報告が少ない。化学的アプローチによる検証を行う。 |

研究成果 は こちら 研究成果 は こちら |

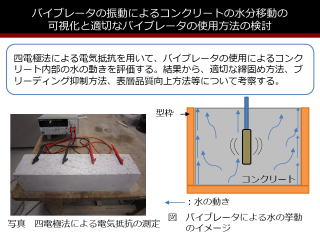

【施工】

□電気抵抗率を活用したコンクリート中の水の移動解析に関する検討

(D2三坂、エクセン)

●振動締め固めによりコンクリート中の水は、上方及び型枠面へ移動する。水分の移動によりコンクリートの耐久性も影響を受ける。そこで、電気伝導率を用いて水分移動を解析するとともに、硬化物性との相関を得る。 |

研究成果 は こちら 研究成果 は こちら |

【施工】

□型枠の種類と養生方法の違いがコンクリート表層面に与える影響

(B4 柿沼、佐藤工業)

●近年、様々な型枠が開発されている。特に撥水効果を持つものや素材の違うものも存在する。ここでは、トンネルの二次覆工を考慮して早期脱型での表層コンクリートの性状を定量評価する。 |

研究成果 は こちら 研究成果 は こちら |

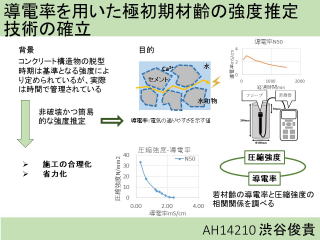

【施工】

□電気伝導率を用いた極初期材齢時の強度発発現推定方法の開発

(B4 渋谷、飛島建設)

●これまで電気伝導率により強度推定は可能であることをしめしてきた、しかし、トンネルのような極初期材齢での検討はない。これができれば、型枠内で起きていることを確認することができると考えた。 |

研究成果 は こちら 研究成果 は こちら |

【施工】

□各種打継ぎ方法がコンクリートの一体性耐える影響

(B4 中村真人、西武建設)

●コンクリートの打継ぎは必ず発生する行為であり、注意しなければコールドジョイントや施工不良につながる。ここでは、各種打継ぎ方法による上下コンクリートの一体性確保を数的に表現する。一部、現場実験もあり。 |

1.jpg) 研究成果 は こちら 研究成果 は こちら |

【技術移譲】

□最新の日本のコンクリート技術を南スーダン国へ技術輸出する方策の一考察

(M1 ChaCha)

●南スーダンでのコンクリート事情を調査した上で、不足している技術や考え方から、今後どのような方針でサポート可能かを総合的に考える |

file |

【施工】

□トンネル二次覆工コンクリートの養生効果検討

□補修用ドローンの高度化

(担当:西武建設)

●実トンネルを利用して、いくつかの養生を試みてその効果を検証する大規模実験。

●開発中の補修用ドローンを更なる高度化に向けた検討を実施。

|

|

2016年度はこちら

2015年度はこちら

2014年度はこちら

2013年度はこちら

2012年度はこちら

2011年度はこちら

2010年度はこちら

2009年度はこちら

|